昭憲皇太后崩御

大正13年3月25日、空もよく晴れ、まことにうららかな日和(ひより)のことでした。この日は、明治天皇崩御のため延期になっていた泰宮聡子(やすのみやとしこ)内親王のご婚約が決定したおめでたい日で、その報告の使いとして参邸した園基祥(その もとさち)伯爵にご対面になった皇太后は、ご機嫌うるわしく喜びもひとしおのご様子でした。

詳細を見る

明治天皇崩御後のご生活

青山御所における昭憲皇太后の日常のご生活は、朝6時にご起床、女官奉仕のもと化粧室にて、御口を漱ぎ、御髪をあげられて、着替えを済まされて拝所にお入りになり、皇祖皇宗の御霊を拝し、ついで先帝の御霊にお参りされるのを例としました。また、御霊前に供えまつる御供膳などはすべてご自身でなさり、いっさい女官の手を借りられませんでした。御拝をすまされると、朝食を召し上がられ、その後は読書、ご作歌、軽いご散策に日々を過ごされたということです。

詳細を見る

明治天皇崩御

明治45年7月19日、天皇の御不例が発せられました。

皇后は洋装のままで天皇の枕辺にお座りになり、昼夜をわかたず薬をすすめ、またうちわで風を送られるなど、懸命に看護なさいました。天皇が崩御された30日まで、ただ一回お髪上げに病室を退かれたほかは、ひとときも天皇のおそばを離れませんでした。その様子は全国の新聞で報道され、国民は皇后のご淑徳の深さにあらためて敬意を表しました。

詳細を見る

明治天皇と昭憲皇太后

昭憲皇太后は、かつて「夫婦有別」と題されて、

むつまじき中洲にあそぶみさごすら

おのづからなる道はありけり

とお詠みになりました。皇后はこのお歌のように、仲むつまじい夫婦にあっても自ずから分別はあるものとお考えになり、夫婦のあるべき姿を、身をもって示されました。

詳細を見る

ご祖母陛下として

迪宮裕仁親王、秩父宮雍仁親王、高松宮宣仁親王の三皇孫殿下は、皇后を「おばばさま」とお呼びし、たいへんなついておられました。皇后は皇孫方に大きな京人形や動物の模型などの玩具をたびたび賜りましたが、お三方とも「おばばさまからのいただきもの」として大事されました。

詳細を見る

神宮ご参拝

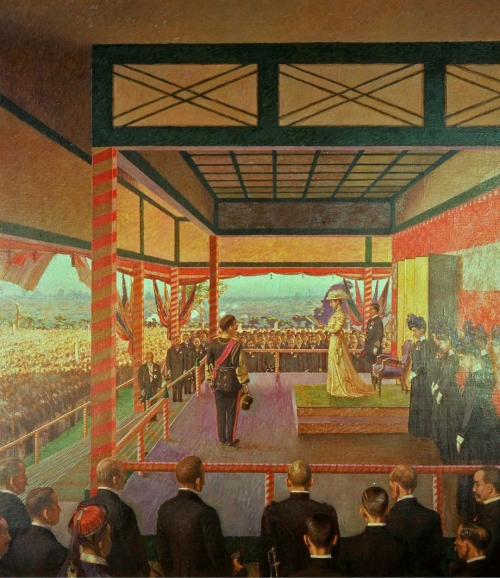

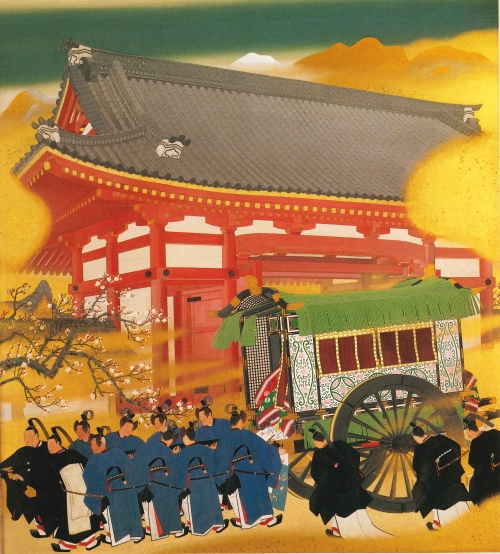

明治44年5月、昭憲皇太后は歴代の皇后陛下としてはじめて、伊勢の神宮に参拝されました。

この年1月以来、皇后は沼津御用邸で静養されていらっしゃいましたが、ご病気もすっかり癒え、神宮ご参拝のご希望を抱かれました。しかし皇后のご参拝は前例のないことであったため、香川皇后宮大夫を通して、明治天皇にお許しを請うことになりました。

詳細を見る

歌の師・高崎正風

薩摩藩出身の高崎正風は、明治初年から両陛下に仕え、長く宮中の御歌所長を勤めた人物です。かつて皇后は高崎に、歌を詠む際の心がけについておたずねになりました。高崎は、

「素直で飾らない、心のありのままを、三十一文字に綴るのがまことの歌というものです。歌は、正直につくれば決して難しいものではありません」

とお答えしました。

詳細を見る

功臣への心遣い

明治5年以降明治天皇の侍医を奉仕し、近代医学教育制度の功績者であった岩佐純は大の子煩悩で、参内の時に孫を馬車に乗せて御門まで連れてくることがあったそうです。皇后はそのことをご存じで、

「岩佐、孫はどうしている」

とお言葉をかけられ、玩具などを下賜されましたが、むろんこのような臣下へのお心遣いは、ひとり岩佐のみに注がれたものではありません。

詳細を見る

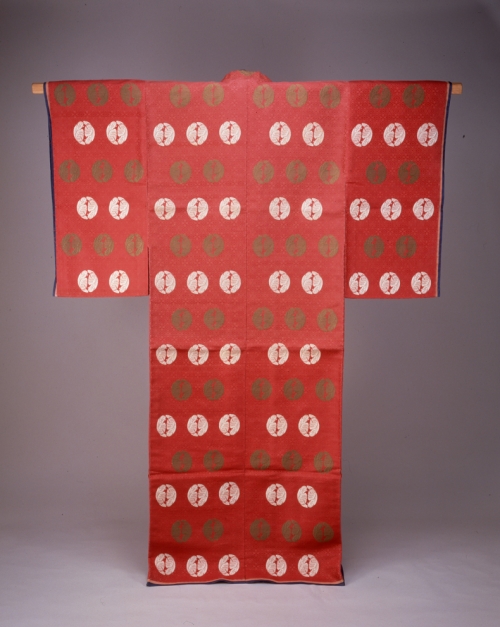

お内衣の袖

女官に対する思いやり深いご様子を偲ぶ逸話が残されています。

皇后が御袿の下に召されるお内衣(小袖)は、白羽二重で一尺一寸五分くらいありました。そのままではお袖が長いため、お袖口を折りたたみ、縫い込んだものをお召しになるのですが、冬になるとこれを2枚ご着用になり、自然と袖が重くなります。側近で奉仕していた下田歌子はある時先輩の女官に提案しました。

詳細を見る

皇后のご性格

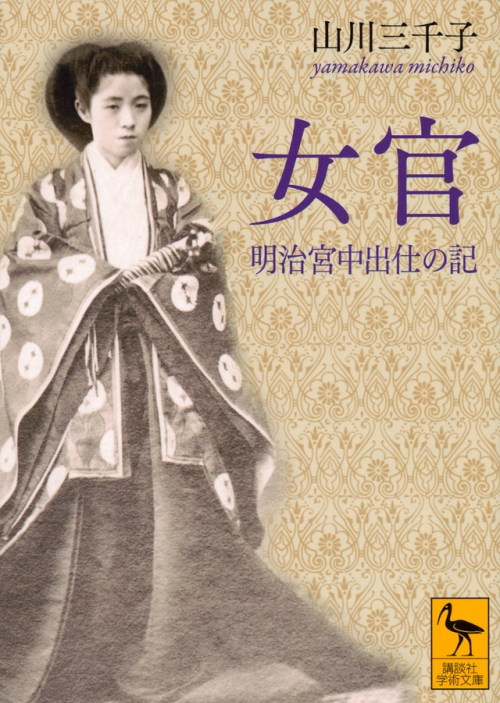

皇后のご性格について、山川三千子は著書『女官』に次のように記しています。

大勢いる女官たちにも、すこしのわけへだてもなく、いつもほほえんでおいでになって、お言葉はすくなく、こちらから伺わなければ、あれこれとあまりお指図は遊ばしませんが、女官たちの気性もよくご存じのようでございました。

詳細を見る

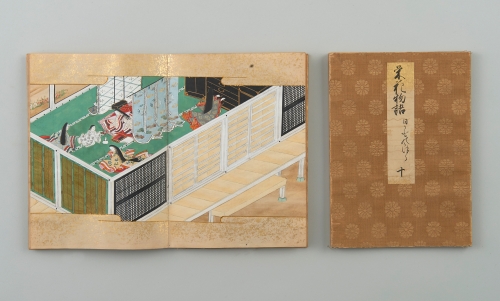

読書にもご倹約の大御心

夜ひかる玉も何せむみをてらす

書こそ人のたからなりけれ

皇后は源氏物語や伊勢物語・枕草子・徒然草などをこよなく愛読されました。ご愛用の書籍はたいてい和紙綴りのもので、中には版本ではなく、祐筆が筆写し、美しく表装して差し上げたものもありました。

詳細を見る

ご嗜好の品

かつて内膳大夫という職を兼ていた伊藤博文は、「皇后はどのようなものを内膳職から差し上げてもお気に召さないとおっしゃることは一度もなく、いつも快く召し上がられた」と、非常に感銘を受けていました。

食事のお好みについては、明治天皇は、どちらかといえば濃厚な味付けをお好みになりましたので、魚もつけ焼きや煮付けで召し上がりましたが、皇后は塩焼きや刺身、からすみといったあっさりしたものをお好みでいらっしゃいました。

詳細を見る

皇后のご日常

女官を勤めていた山川三千子の著書『女官』をもとに、昭憲皇太后のご日常について紹介します。

朝は7時半に、内侍が「ご機嫌よう」とご挨拶申し上げると、「おひる」つまりお目覚めになります。ついでお化粧着のお掻取りを着用されて、命婦の運んだお湯でご洗顔、といっても大きなたらいで殆ど上半身をお洗いになります。

詳細を見る

赤十字の平時活動の先駆け

そもそも世界の赤十字事業は、広く人道的な立場から、戦時において敵味方の区別なく、すべての負傷者を救護することを目的としていました。

実際、当時の日本赤十字社社則のなかには、「戦時の傷病兵を救護・愛護し」とうたわれており、当初は戦時以外の普段の災害については、ある意味で無関心でした。

詳細を見る

日本赤十字社事業への大御心

わが国に日本赤十字社が設立される発端は、明治10年の西南戦争までさかのぼります。西南戦争は明治維新の時期における国内の動乱としては、もっとも大規模で、死傷者も広範囲にわたりました。これには皇室においてもたいへん心を悩ませました。

詳細を見る

陛下のご加護をいただいて突進だ

明治37年2月4日の御前会議で、ロシアとの交渉を断絶することが決まりました。その夜、枢密院議長の伊藤博文は金子堅太郎(かねこけんたろう)のもとを訪ね、次のように要請しました。

「御前会議で開戦が決まったからには、日本政府としてはイギリス・アメリカ両国の政府および人民に、この事情をよく理解してもらうように努めなければならない。そのために、末松謙澄(すえまつけんちょう)君をイギリスに、あなたをアメリカに派遣したい」

詳細を見る

ロシア国公使婦人をご慰問

明治36年、ロシアは日本の撤兵要求を無視して満州に兵を駐留させました。

桂太郎内閣は、話し合いによって衝突を避けようと交渉を続ける一方、万が一に備えて開戦の準備を進めました。

37年2月4日、ロシアとの交渉をめぐって御前会議が開かれました。

詳細を見る

義手義足を敵兵にまで

明治27、8年の日清戦争の時、皇后は大本営野戦衛生長官を務めていた石黒忠悳を御前に召し、次のように下問されました。

「戦役で負傷した者の中には、手足を失った者も多くあると聞くが、さぞ困難するであろう。何か助けるすべはないか」

詳細を見る

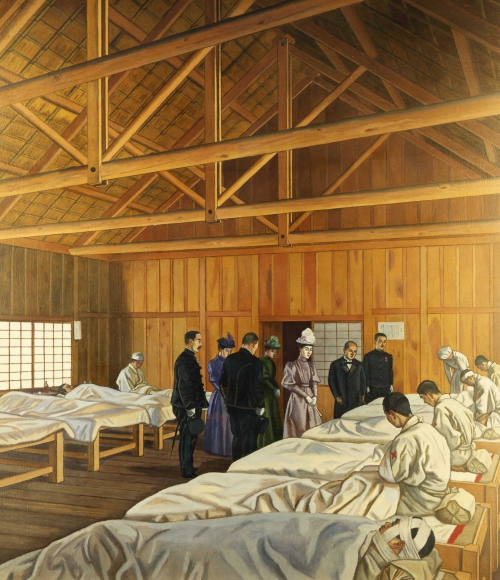

陸軍予備病院へ行啓

おひにけるいたでもいえてつはものの

杖もつかぬをみるぞうれしき

日清戦争さなかの明治28年3月、皇后は明治天皇が大本営をかまえられた広島にお出ましになり、広島陸軍病院および呉の海軍病院を慰問されました。

詳細を見る

大津事件に際しての思し召し

明治24年5月、来日中のロシア国皇太子ニコライ殿下が滋賀県の大津を観光中、警備の巡査に頭部を斬りつけられるという日本の外交上重大な事件が起こりました。このとき明治天皇がただちに東京からお見舞いに向かわれたことがロシア国の側近たちに好印象を与え、平穏に解決されたことは広く知られています。しかしこのとき、皇后もまたご心中を痛められ、ロシア国の皇后に対し、あるいは皇太子に対して取られたご処置がきわめて迅速かつ適切でしたので、ご誠意が十二分に相手に徹底していたことを見逃してはなりません。

詳細を見る

水戸藩の事績はまことに感じ入る

明治23年10月、皇后(昭憲皇太后)は天皇と共に水戸に行啓されて維新勤王の発祥地をつぶさにご覧になりました。

かつて明治天皇がこの地に深い関心を寄せられ、徳川光圀以来の修史事業や、斉昭の勤王の志を称えられたことは、明治8年、東京小梅村の徳川昭武邸行幸の折りに、

花ぐはしさくらもあれどこのやどの

代代のこころをわれはとひけり

と詠じられたことからもうかがわれます。

詳細を見る

神武・後醍醐帝の御陵をご参拝

明治23年4月21日、皇后は歴代の皇后としてはじめて、奈良県橿原の神武天皇陵と、吉野の後醍醐天皇陵をご参拝になりました。

このうち後醍醐天皇の鎮まる塔尾陵(とうのおのみささぎ)は、山深いところにあり、とくにこの日は天候が悪く雨がいまにも降りだす気配で、側近の香川大夫は心配しましたが、皇后は、

「このたびは花見ではなくて、この御陵に参拝するために参ったのであるから」

とおっしゃり、予定通りご参拝を済まされました。

詳細を見る

女子服制についての思召(おぼしめ)し

新衣たちゐになれずともすれば

かざりの玉のこぼれけるかな

明治10年代の後半から20年代初めにかけて、わが国では欧化主義の風潮がにわかに高まり、鹿鳴館に集う婦人たちはこぞって洋服を纏うようになりました。宮中でも宮廷服として洋服が採用され、皇后は明治19年7月30日、初めて洋服を着用されて華族女学校にお出ましになったほか、外国人との謁見にも洋服が用いられるようになりました。

詳細を見る

女子師範学校へ行啓

明治8年2月、かねて女子師範学校(現在のお茶の水女子大学)が設立されることをお聞きになっていた皇后は、とくにお手許金5000円を下賜されました。

同年11月29日の開校式には、内務卿大久保利通、宮内大輔萬里小路博房以下を従えてご出席になり、次の祝詞を賜りました。

詳細を見る

唱歌「金剛石」

華族女学校(現在の学習院)は赤坂仮皇居に近接していましたので、皇后はしばしばお庭伝いに行啓され、授業のさまを視察されては生徒にお菓子を賜わり、あるいは皇室が編纂した『幼学綱要』『婦女鑑』などの徳育書を下賜されたこともありました。

詳細を見る

華族女学校の創設

明治10年、皇族や華族の子弟のための教育機関として、神田錦町に学習院が創設されました。同じ敷地内に男子部と女子部があり、開校当時生徒数は男子が200名に近かったのに対し、女子はわずかに59名でした。

詳細を見る

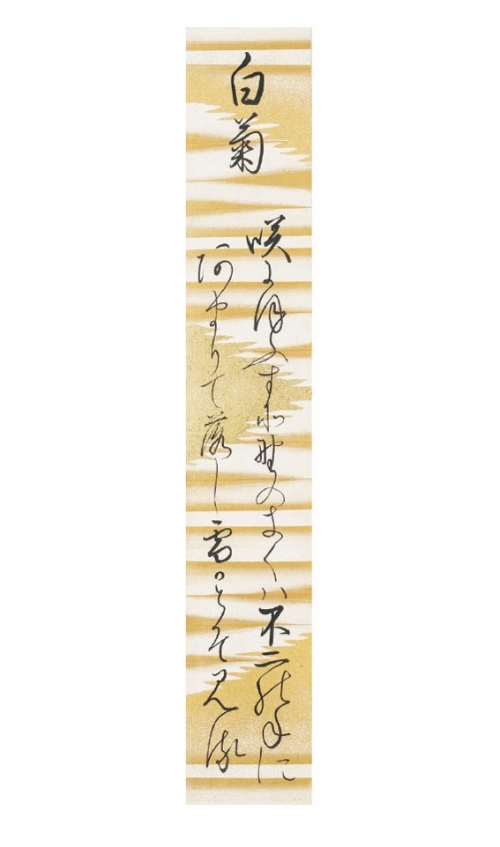

十二徳の御歌

上皇陛下が天皇であられた平成6年6月にアメリカ合衆国を訪問された際、大統領主催の歓迎式典で「貴国に対し、わが国が持った関心の深さは、ベンジャミン・フランクリンの十二徳目を題として、私の曾祖父・明治天皇の皇后、昭憲皇太后によって和歌が詠まれていることからもうかがえます」という印象深いお言葉を残されました。

詳細を見る

三畳のお化粧間──赤坂仮皇居の皇后

明治6年に皇居が炎上したため、両陛下は赤坂の仮皇居にお移りになりました。仮皇居はたいへん狭く、皇后がお化粧やお髪上げをなさるお部屋は、わずか三畳敷きの間でしたから、鏡台を据えて女官がお髪上げを奉仕すると、後ろがつかえて物にぶつかってしまうほどでした。

詳細を見る

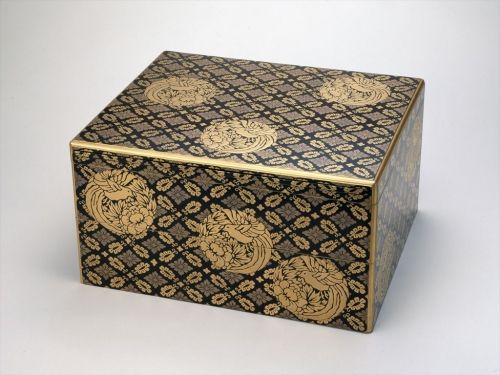

養蚕事業奖励

皇室の養蚕奨励の始まりは明治4年にさかのぼります。

この年3月、皇后は吹上御苑の一部に御養蚕所を設け、群馬県の農家の女性を招き、桑の栽培や、蚕の飼育などをご自身でなさいました。

詳細を見る

内廷改革はみずからの手で

明治維新は五箇条の御誓文にうたわれたように、旧来の悪い慣習をあらため、天地の公道に基づくことを理想のひとつに掲げていました。この理念によって、明治の初年から政治や経済、外交などの諸分野では、めまぐるしい改革が断行されましたが、宮中奥深くの慣習はいまだ旧態依然としていて、容易に改善することができませんでした。その最大の要因は、女官たちが古い慣例を楯にして、維新政府の政策をかたくなに拒んだためです。

詳細を見る

砲弾の雨の中のお見舞い

これはご成婚前のお話ですが、明治元年の早々戊辰戦争が起こり、京都で新政府軍と旧幕府軍が激しい戦いをくりひろげました。御所の御門は固く閉ざされ、それぞれ警護の武士が詰めておりましたが、正月3日、戦いはにわかに激しくなり、砲弾の飛び交う凄まじい音が、当時の皇后のお住まいであった一條家邸内の女御館にも響きわたりました。

詳細を見る

皇后冊立――簡素なご婚儀

ご容姿が美しく、お振る舞いが上品でお淑やかであるばかりでなく、人一倍熱心に学問に励まれる姫君のご様子は、日に日に周囲の評判となりましたが、不幸にも文久3年(1863)11月、14歳の時に父君を失い、その後父のごとく慕われていた兄・実良も慶応4年(明治元)4月に亡くなり、一條家は深い悲しみに暮れました。

詳細を見る

稲穂の実り

昭憲皇太后は小さい頃から聡明でいらっしゃいましたが、どちらかと言えばやんちゃで、決しておとなしいほうではなかったそうです。

学問の先生は貫名海雲という人で、皇后は7歳の時から、姉君たちと机を並べて漢学の勉強を始められました。

詳細を見る

父君の訓戒

一條家に仕えた松田はるゑは、昭憲皇太后ご幼少のころを次のように語っています。一條家の躾の一端がうかがわれます。

陛下はお小さいとき魚がお嫌いで、京の水菜の漬けたものや浅草海苔など、あっさりしたものがお好きでした。

詳細を見る

ご降誕

昭憲皇太后は、嘉永3年(1850)4月17日(太陽暦5月28日)、従一位左大臣一條忠香の第三女として京都でご誕生になりました。はじめの御名は勝子といい、富貴君と称されましたが、後に壽栄君と改められ、入内にあたり明治天皇より美子と賜りました。

詳細を見る