君子は包丁を遠ざく

明治天皇のところには、好物であるウズラなどの鳥類や鯉のような川魚が篭や桶に入って生きたまま献上されることがよくありました。それをお見せするときには、係の人が「○○が誰々より何個献上」というように申し上げます。しかし天皇はそれをご覧になって、鳥ならば「飼っておけ」、魚ならば「池へはなせ」とおっしゃり、生きたまま献上された品は召し上がりませんでした。

詳細を見る

侍従職出仕の教育

侍従職出仕の職掌は明治22年に定められましたが、その以前は「内豎」、明治維新より前は「稚子」と呼ばれていました。これは天皇のそばで色々と日常のお世話をする職務で未成年の男子が担当しました。

詳細を見る

蓄音器で薩摩琵琶を

現在、明治神宮の春秋の大祭には、神前に特設の舞台が設けられ薩摩琵琶の演奏が奉納されております。

明治天皇は薩摩琵琶がお好きで、ご在世中にその演奏を鑑賞された記録は数多く残されています。ときおり侍従を呼んでみずから大声でお歌いになって、朗詠指導をなさることもあったそうです。

詳細を見る

明治天皇は薩摩琵琶がお好きで、ご在世中にその演奏を鑑賞された記録は数多く残されています。ときおり侍従を呼んでみずから大声でお歌いになって、朗詠指導をなさることもあったそうです。

老いた臣下へのいたわり

老いぬれど國の力とならむ人

すくよかにこそあらまほしけれ

老のさかこえたる人はなかなかに

つかふる道にたゆまざりけり

天皇の近くで働く人々には年齢が70、80を越えた人もずいぶんおりました。側近の人たちは「陛下は老人と子供ばかりお好きだ」と申し上げていたようです。

詳細を見る

すくよかにこそあらまほしけれ

老のさかこえたる人はなかなかに

つかふる道にたゆまざりけり

天皇の近くで働く人々には年齢が70、80を越えた人もずいぶんおりました。側近の人たちは「陛下は老人と子供ばかりお好きだ」と申し上げていたようです。

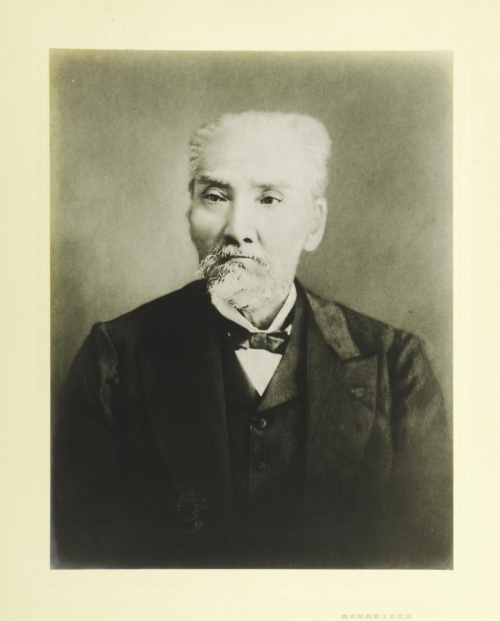

さすがに伊藤はよくわかる

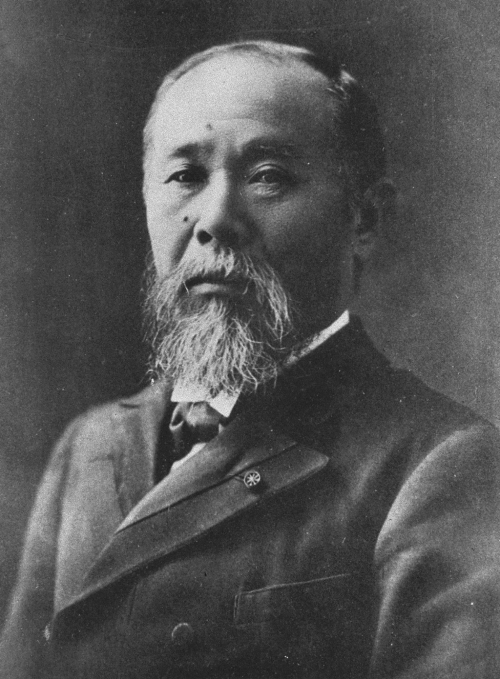

伊藤博文は数多い政治家の中で、明治天皇がことのほか信頼を寄せられた人物です。

伊藤が御座所に参内すると、天皇はいつも椅子を与え、ご自身もいたってくつろいだ様子で分け隔てなく相談をお聴きになり、いろいろと談話をなさいました。天皇の御前で椅子に座ることを許されたのは、伊藤博文と田中光顕の二人だけであったといわれています。

詳細を見る

伊藤が御座所に参内すると、天皇はいつも椅子を与え、ご自身もいたってくつろいだ様子で分け隔てなく相談をお聴きになり、いろいろと談話をなさいました。天皇の御前で椅子に座ることを許されたのは、伊藤博文と田中光顕の二人だけであったといわれています。

天皇のご愛馬

久しくもわがかふ馬の老いゆくが

をしきは人にかはらざりけり

明治天皇はご在世中に「金華山(きんかさん)」「友鶴(ともづる)」「初来(はつらい)」などをはじめ数多くのご料馬にお乗りになりました。

詳細を見る

をしきは人にかはらざりけり

明治天皇はご在世中に「金華山(きんかさん)」「友鶴(ともづる)」「初来(はつらい)」などをはじめ数多くのご料馬にお乗りになりました。

ザボンの菓子器

明治天皇はいらなくなったものをご自分で細工されて、日用品や工芸品をお作りになることがお上手でした。

皇居が炎上して赤坂の仮皇居にお住まいの頃、佐佐木高行が郷里の高知からザボンを献上したところ、天皇はそれをお手ずから小刀で中身を取り出して皮だけにし、その中に藁の灰をつめて縁側につるして乾かされました。

詳細を見る

皇居が炎上して赤坂の仮皇居にお住まいの頃、佐佐木高行が郷里の高知からザボンを献上したところ、天皇はそれをお手ずから小刀で中身を取り出して皮だけにし、その中に藁の灰をつめて縁側につるして乾かされました。

戦勝奉告

日露戦争が終結してまもなく、天皇は伊勢の神宮に参拝して平和回復の奉告をされ、神恩に感謝をしたいというご心境を次のようなお歌に託されました。

神路山みねのまさかきこの秋は

手づからをりて捧げまつらむ

そして11月14日、天皇は宮城をご出発、翌日行在所(あんざいしょ=御休所・ご宿泊所)の神宮司庁にご到着、16日に外宮・17日に内宮へご参拝になりました。

詳細を見る

神路山みねのまさかきこの秋は

手づからをりて捧げまつらむ

そして11月14日、天皇は宮城をご出発、翌日行在所(あんざいしょ=御休所・ご宿泊所)の神宮司庁にご到着、16日に外宮・17日に内宮へご参拝になりました。

兵士たちへの思い

日露戦争開戦から終戦までの約2年間、天皇はほとんど宮中からお出になりませんでした。いつもですと午前中だけ表御座所にお出ましになって政務を執られるのですが、戦時中は午後もお出ましになり、夜になってから奥にお入りになることが多くなりました。御前での会議は頻繁におこなわれ、また大臣たちはひっきりなしに相談にまいりますので休憩時間は全くありませんでした。

詳細を見る

日露戦争最中の歌御会始

明治38年は日露戦争の最中でありましたが、宮中では恒例によって1月19日に新年歌御会始が開催されました。

この年のお題は「新年の山」でした。午前10時に鳳凰の間においてまず預選歌が披講され、会場は厳粛な空気に満たされました。

詳細を見る

この年のお題は「新年の山」でした。午前10時に鳳凰の間においてまず預選歌が披講され、会場は厳粛な空気に満たされました。

遷宮の古法改訂を聴許されず

神風の伊勢の宮居のみやばしら

たてあらためむ年はきにけり

伊勢の神宮には20年に1度の式年遷宮があり、1300年前に天武天皇がこの制をお定めになってから今日まで62回の遷宮がなされております。

詳細を見る

たてあらためむ年はきにけり

伊勢の神宮には20年に1度の式年遷宮があり、1300年前に天武天皇がこの制をお定めになってから今日まで62回の遷宮がなされております。

英照皇太后へのご孝心

英照皇太后は青山御所にお住まいでしたが、天皇は皇太后にいつも温かいお心遣いをされ、御所をお訪ねになりますと、晩餐をともにして楽しくお話を交わされました。地方巡幸の時などは、その地方の産物を皇太后へのお土産としてお持ち帰りになりました。

詳細を見る

代々木の里

うつせみの代々木の里はしづかにて

都のほかのここちこそすれ

現在の明治神宮の境内は、かつては南豊島御料地(代々木御料地)といって宮内省が管理していました。このお歌にもありますように都心郊外の閑静な場所でしたが、あるとき天皇から、「代々木に散歩場をつくるようにせよ」と、皇后の健康を案じられてその設計をするようご指示がありました。

詳細を見る

都のほかのここちこそすれ

現在の明治神宮の境内は、かつては南豊島御料地(代々木御料地)といって宮内省が管理していました。このお歌にもありますように都心郊外の閑静な場所でしたが、あるとき天皇から、「代々木に散歩場をつくるようにせよ」と、皇后の健康を案じられてその設計をするようご指示がありました。

広島大本営

たむろしてよなよな見てし廣島の

月はその夜にかはらざるらむ

明治27、8年の日清戦争の時、天皇は大本営を水陸交通の拠点である広島に移されましたが、このお歌は8ヶ月にもおよぶ広島での生活を回想されたものです。

詳細を見る

月はその夜にかはらざるらむ

明治27、8年の日清戦争の時、天皇は大本営を水陸交通の拠点である広島に移されましたが、このお歌は8ヶ月にもおよぶ広島での生活を回想されたものです。

まことの道~教育勅語下賜

世の中のまことの道のひとすぢに

わが国民ををしへてしがな

「教育に関する勅語」が渙発になったのは明治23年10月30日のことです。これによってわが国の道徳の基礎、教育の理念が明確となりました。

詳細を見る

わが国民ををしへてしがな

「教育に関する勅語」が渙発になったのは明治23年10月30日のことです。これによってわが国の道徳の基礎、教育の理念が明確となりました。

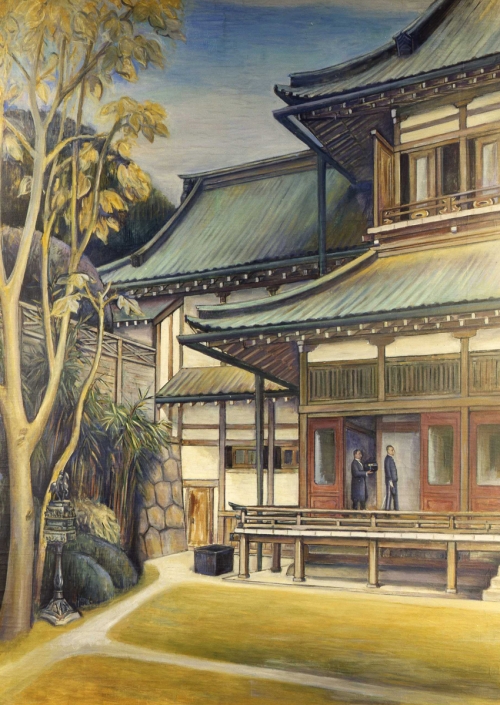

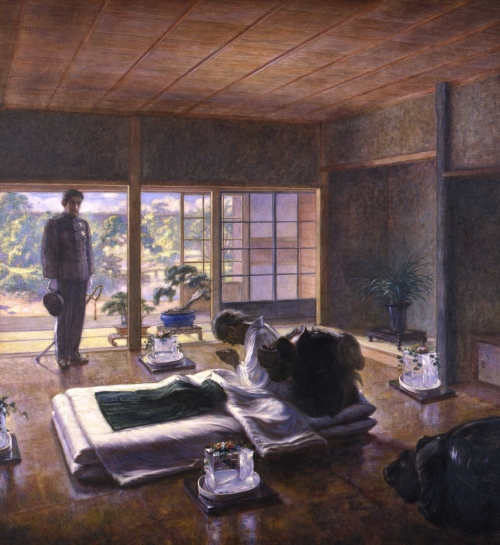

敬愛は父のごとく~岩倉具視

明治神宮聖徳記念絵画館に展示されている北蓮蔵(きたれんぞう)筆「岩倉邸行幸」の画は、いまや近代日本の君主として立派に大成されつつある明治天皇と、死に臨む王政復古を成し遂げた老将との最後の対面を描いたもので、まことに印象的なものです。

詳細を見る

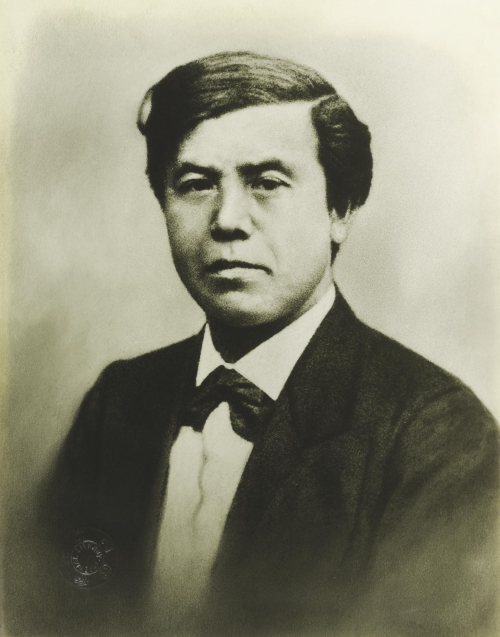

副島種臣の誉れ

副島は明治元年3月に政府の参与、4年11月には外務卿(現在の外務大臣に相当する役職)となって維新当初の多難な外交問題を堅実に処理しましたが、征韓論問題を契機に国政から退いていました。しかし彼の人格や学識の豊かさが高く評価され、明治12年4月、宮内省御用掛一等侍講に任命されました。

詳細を見る

木戸孝允の帰郷を惜しまれる

長州藩出身の木戸孝允は、皇室と国家の行く末を真剣に考えていた人物のひとりです。

明治7年5月13日、木戸は文部卿を罷免されて宮内省出仕となりましたが、これは政府内での意見の食い違いによって職を退き、郷里に帰ろうとしていた木戸のことを惜しみ、天皇がご自身の修養のためにぜひとも側近として働いてもらいたいと引き留められたことによるものでした。

詳細を見る

明治7年5月13日、木戸は文部卿を罷免されて宮内省出仕となりましたが、これは政府内での意見の食い違いによって職を退き、郷里に帰ろうとしていた木戸のことを惜しみ、天皇がご自身の修養のためにぜひとも側近として働いてもらいたいと引き留められたことによるものでした。

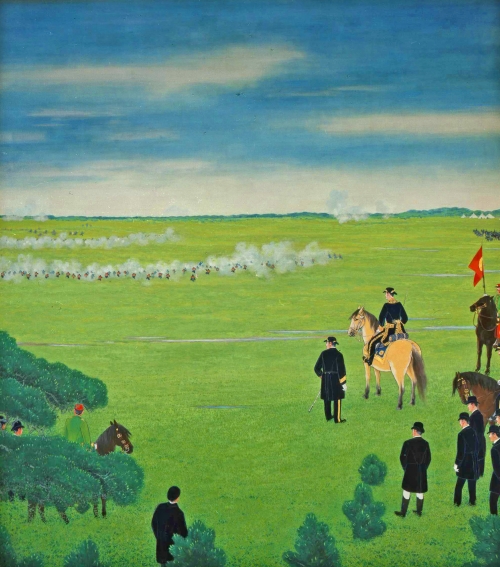

習志野演習と西郷隆盛

「習志野」の地名は明治天皇が明治6年に名付けられたものですが、それ以前は下総国千葉郡大和田村と呼ばれていました。

この年の4月29日、習志野で演習がおこなわれることになりました。

詳細を見る

この年の4月29日、習志野で演習がおこなわれることになりました。

雪中のご乗馬

明治天皇は馬に関するお歌をたくさんお詠みになっています。例えば「春の日の長きもわすれて臣どもと馬にのりけるとき」と詞書された、

長き日もうちわすれつつ芝くさを

ふませて馳する駒のかずかず

のお歌は、熱心にご乗馬に励まれた頃お詠みの一首かと思われます。

詳細を見る

長き日もうちわすれつつ芝くさを

ふませて馳する駒のかずかず

のお歌は、熱心にご乗馬に励まれた頃お詠みの一首かと思われます。

歌御会始と御講書始

新年の歌御会始は皇室行事のなかでも国民との関わりが深い行事で、現在も毎年1月中旬に開かれています。

歌会の歴史は古く、平安時代の村上天皇の御代にまでさかのぼりますが、現在のように国民が広く詠進して毎年おこなわれるようになったのは明治時代以降のことです。

詳細を見る

歌会の歴史は古く、平安時代の村上天皇の御代にまでさかのぼりますが、現在のように国民が広く詠進して毎年おこなわれるようになったのは明治時代以降のことです。

維新の英霊を祀られる

靖國神社は明治2年に、明治天皇の思し召しによって創建された社で、もとは「東京招魂社」と称しましたが、明治12年に現在の社号に改められました。

嘉永6年(1853)以降、勤王の志士たちや戊辰戦争に殉じた御霊を祀ったのがその創始とされ、以来現在までに国家のために尽くし殉難された英霊246万余柱をおまつりしています。

詳細を見る

嘉永6年(1853)以降、勤王の志士たちや戊辰戦争に殉じた御霊を祀ったのがその創始とされ、以来現在までに国家のために尽くし殉難された英霊246万余柱をおまつりしています。

孝明天皇のご遺志

ご幼少の皇子は、ご生母のもとで日課を終えて昼食を済まされると、まず准后(英照皇太后)の御殿で行儀よくご挨拶をしてから父帝(孝明天皇)の御殿に上がりました。

父帝からは、毎日「郭公」とか「秋月」といったお題をいただいてお歌を清書され、幟仁親王が拝見して良いお歌には点を入れました。

詳細を見る

父帝からは、毎日「郭公」とか「秋月」といったお題をいただいてお歌を清書され、幟仁親王が拝見して良いお歌には点を入れました。

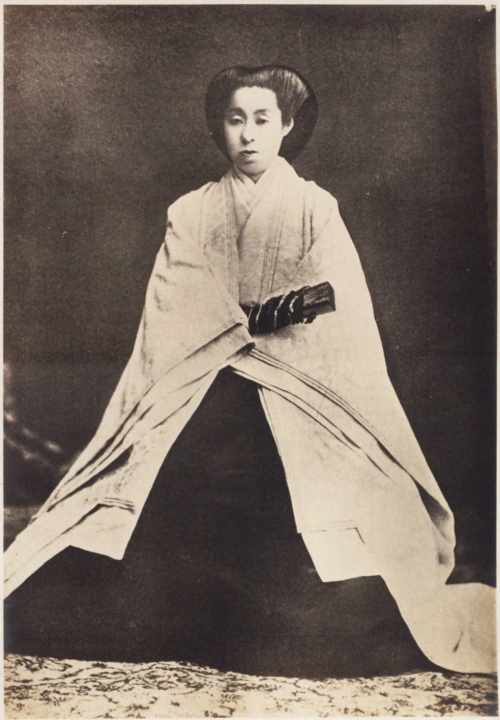

ご生母の厳しい躾――中山慶子

明治天皇は5歳のときに中山邸から御所の若宮御殿にお移りになり、そこでご生母中山慶子から教育を受けられました。

習字は有栖川宮幟仁親王が、読書は伏原宣明がそれぞれ師範を勤めておりましたが、日常の稽古は読み書きともにご生母が指導いたしました。

詳細を見る

習字は有栖川宮幟仁親王が、読書は伏原宣明がそれぞれ師範を勤めておりましたが、日常の稽古は読み書きともにご生母が指導いたしました。

気骨ある養育係――中山忠能

明治天皇の外祖父・中山忠能について、幕末の志士・橋本左内は「公家のなかで最も男らしい人物」と評価しています。

明治維新当初の財政難を解決するために、参与の横井小楠が皇室の予算を削減することを主張しましたが、忠能は「臣下みずからが節約の努力をしないで、陛下にそれを求めるとは何事か」と、反対の意見を述べたのです。

詳細を見る

明治維新当初の財政難を解決するために、参与の横井小楠が皇室の予算を削減することを主張しましたが、忠能は「臣下みずからが節約の努力をしないで、陛下にそれを求めるとは何事か」と、反対の意見を述べたのです。

父帝ご命名の祐の井――ご降誕

明治天皇は、孝明天皇の第二皇子として、嘉永5年(1852)9月22日(陽暦11月3日)京都にご誕生になりました(ご生母は中山忠能の娘・慶子)。

ご幼名は「祐宮」、御名を「睦仁」と申し上げます。

詳細を見る

ご幼名は「祐宮」、御名を「睦仁」と申し上げます。